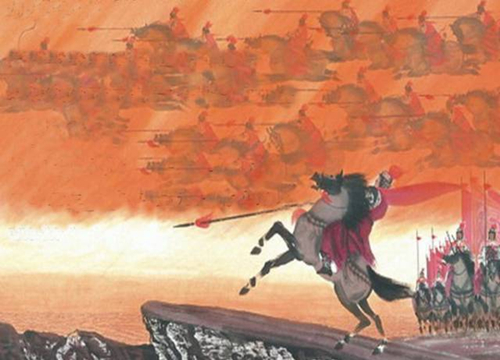

晋楚城濮之战。

左 传。

宋人使门尹般如晋师告急。公日:“家人告急,舍之别绝告楚,不许。我欲战矣,齐、秦未可。若之何?”先日:使家会我,而略齐、秦,藉之告楚。我执曹君,而分曹、卫之田以赐宋人。楚愛曹、卫,必不许也。喜略怒顽,能无战乎?”公说。执曹伯,分曹、卫之田以畀宋人。

楚子入居于中,使中叔去谷,使子玉去宋,日:“无从晋师。晋侯在外,十九年矣,而果得晋国。险阻艰难,各尝之矣。民之情伪,尽知之矣。天假之年,而除其害。天之所置其可度乎?军志日:“允当则归。又日:知难而退。’又曰有徳不可敌。此三志者。晋之谓矣。"”

子玉使伯棼请战,曰:“非敢必有功也,题以间执谗愿之口。”王怒,少与之师。唯西广、东宮与若救之六卒,实从之。

子玉使宛春告于晋师曰:“请复卫侯,而封曹,臣亦释宋之国。”子日:“子玉无礼哉,君取一,臣取二。不可失矣。”先轸日:“子与之。定人之谓礼。楚一言而定三国,我一言而亡之,我则无礼,何以战乎?不许楚言,是弃宋也。救而弃之,谓诸侯何。楚有三施,我有三怒,怨仇已多,将何以战?不如私许复曹、卫以携之,执宛春以怒楚。既战而后图之。”公说。乃拘完春于卫,且私许复曹、卫。曹、卫告绝于楚。

子玉怒,从晋师。晋师退。吏日:“以君降臣,辱也。 且楚师老矣。何故退?”子犯日:“师直为壮,曲为老,岂在久乎?微楚之患,不及此。退三舍辟之,所以报也。背忠食言,以亢其仇,我曲楚直。其众素饱,不可谓老。我退而楚还,我将何求。若其不还,君退臣犯,曲在彼矣。”退三舍楚众欲止,子玉不可。

夏,四月,成辰,晋候、宋公、齐国归父、崔天、秦小子,次于城濮。楚师背而舍,晋候患之,听與人之诵曰:“原田每每,舍其旧而新是谋。”公疑焉。子犯曰。“战也。战而,必得诸候。若其不捷,表里山河,必无害也。”公日“若何?”页子曰:“汉阳诸姬,楚实尽之思小患而忘 大耻,不如战也。”晋侯梦与楚子博,楚子伏己而鹽其脑。是以惧。子犯日:“吉。我得天,楚伏其罪,吾且柔之矣。”

子玉使斗勃请战,日:“请与君之士戏,君冯轼而观之,得臣与寓目焉。”晋侯使栾枝对曰:“寡君闻命矣。楚君之忠,未之敢忘。是以在此。为大夫退,其敢当君乎?既不获命矣,敢烦大夫,谓ニ三子:戒尔车乘,敬尔君事。洁朝将见。”

晋车七百乘,報朝鞅幹。晋侯登有莘之墟,以观师。曰:“少长有礼,其可用也。”遂伐其木,以益其兵。己已,晋师陈于華北。骨臣以下军之佐当陈、蔡。子玉以若敖之六卒将中军,曰:“今日必无晋矣。”子西将左,子上将右。骨臣蒙马以虎皮,先犯陈、蔡,陈、蔡奔。楚右师责。孤毛设二旆而退之。栾枝使與曳柴而伪,楚师驰之。原轸、郤溱以中军公族横击之。孤毛、偃以上军夹攻子西,楚左师贵。楚师败绩。子玉收其卒而止,故不败。

晋师三日馆榖,及癸酉而还。甲午,至于衡雍。作王宫于践土。

第二段(“楚子入居于申”至“子玉不可”,写晋、楚开战前的形势。这一段分为三层。

第二层写晋国采取拉拢曹、卫的策略,孤立楚国。楚国子玉以先发制人的姿态,提出“复卫侯而封曹、臣亦释宋之围”的无理要求。晋国采取“三施”而舍“三怨”的作法从而增强了自已的力量。晋国用离间计,促使曹、卫同楚国绝交,使楚军陷于更加被动的境地。晋国取得了外交上第二回合的胜利。

第三层写晋师退避三舍,主动先让一步。先轸以报答楚国过去的恩惠为借口,“退三舍避之”,以此避开楚军锋芒,麻夢和分化敌军。晋国主动退让,授之理曲之柄,从道义上战胜了楚国,使楚国处于不利的地位。这为晋国迎战致胜选择了有利的战场和战机。

第三段(“夏四月”至“子玉收其卒而止,故不败”),写晋楚正面交战,晋军各个击破,大败楚军。首先写晋、楚两国及双方盟军进驻城濮。接着写晋、楚两军对阵,约定开战。再写两军布阵。晋军将士车马阵容齐整,井然有序,表明晋军队伍雄壮、纪律严明,具备了克敌致胜的优势。最后写晋、楚交锋,以楚军失败而告终。

《晋楚城濮之战》,是《左传》中最精采的篇章之一 它令人信服地写出实力较弱的晋军战胜实力较强的楚国的必然性。晋军之所以能够克敌致胜,一是晋国君臣相得,同心协カ,而楚国则相反。楚王与子玉各执己见,互相掣肘,抵消了力量。二是晋国君臣善于利用外交手腕瓦解敌军的联盟,孤立楚国。同时,采取克制态度,先让一步,后发制人,使对方承担战争责任,自己处在正义地位。因此,晋军士气壮盛,而楚军一触即溃。三是晋师战略战术正确,指挥有方。两军交战,先取楚方薄弱的右军,再以佯攻夹击左军,使楚军中军陷入孤立地位,所以取得胜利。它说明战争胜负不仅取决于双方力量的对比,而人的主观能动性起了决定作用。