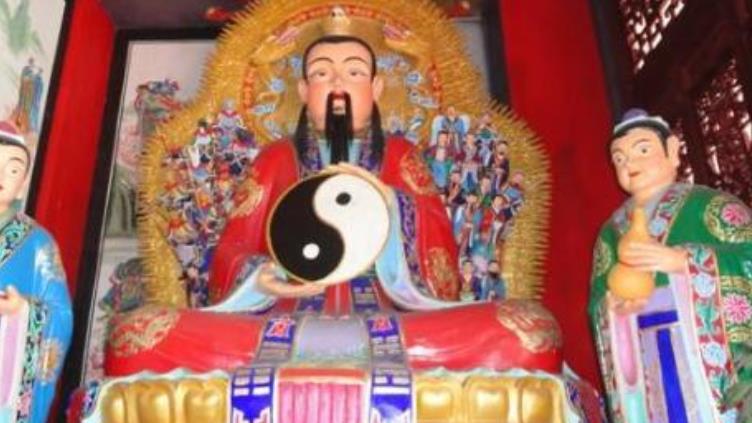

《淮南子》(又名《淮南鸿烈》、《刘安子》),西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写的一部哲学著作,道家作品。

高诱在序中指出此书的思想内容:“其旨近老子淡泊无为,蹈虚守静,出入经道。言其大也,则焘天载地;说其细也,则沦于无垠;及古今治乱存亡祸福、世间诡异瑰奇之事。其义著,其文富,物事之类无所不载。然其大较,归之于道。”班固《汉书·艺文志》将其归入“杂家”,《四库全书总目》亦归入“杂家”,属于子部。

该书在继承先秦道家思想的基础上,糅合了阴阳、墨、法和一部分儒家思想,但主要的宗旨属于道家。「鸿」是广大的意思,「烈」是光明的意思(东汉高诱《淮南鸿烈解序》)。作者认为此书如道一样包括了广大而光明的通理。

西汉时期写就的《淮南子》严谨地考察国情,使“原道之心,合三王之风”,即探究历史发展的思维,合乎夏禹、商汤、周文(武)的传统。编著者刘安等研究了诸子百家,发现孔子研究西周初年的统治,继承周公的思想,以此来教导学生,他的学说最好地继承了古代传统的学派。他说,墨子、杨朱、申不害、商鞅这些人的学说,就像伞盖上的支撑,车轮上的辐条,多一根不算多,少一根无所谓,可是没有儒家学说不行。

《淮南子》的作者们认为要想成功地治理天下,应该以道为钓竿,以德为钓丝,以礼乐为鱼钩,以仁义为鱼饵,投之于江,浮之于海,芸芸众生,纷纷万物,哪一个不追逐于左右,服从于君主?治国必须遵循天道,但“国无义,虽大必亡”。《淮南子》认为,在治国方面,道家和儒家是一个整体,道指天道,德是天道的各种表现,礼乐仁义则是天道在人性中的反映,以道德为主,礼乐仁义为辅,是治国之道的整体,缺一不可。

《淮南子》认为,儒学的最大局限性在于:它不能使人不产生欲望,只能限制人们的欲望;不能让人不追求享乐,只能限制人们的淫荡。试想,与其让人怕刑罚而不偷盗,哪如使人没有偷盗之心呢?儒家做不到,但是道家可以做到。

《淮南子》说,一个参透了天道的人,量腹而食,度形而衣,自由自在地活着,舒心惬意地行动,抛开天下诱惑而不贪心,无视人间万物而不取利,处身于浩淼太空,悠游于无边原野,登天堂不为贫富肥痩烦恼。修行到这样的程度,看透了一切,不做不该做的事,天下自然和谐,个人淡泊无欲,统治下的百姓自然纯朴……这样的君主,活着不要名号,死了不需谥法,成堆的财富不要,显赫的名誉不稀罕。这样的情景,就是“太清之始”。

“太清之始”侧重于个人的修行,达到“太清”程度的修行者为圣人。《淮南子》说:“圣人”统治的古代“政教平、仁爱给,上下同心,君臣辑睦。衣食有余,家给人足,兄良弟顺,生者不怨,死者不恨,天下和洽,人得其愿……故圣人为之作乐以和节之”。这种理想社会,天下人和睦融洽。人人都可生活得如愿、惬意,近似于儒者向往的“大道之行也,天下为公”的大同世界。其中提出的上下、君臣、兄弟关系,以及制礼作乐,又近似于儒者所述的“小康”社会,其代表性的“圣人”就是禹、汤,文、武、周公。

《淮南子》认同儒家大同与小康的理想,但是最美好的还是“太清”之始。那时候,没有刑罚,没有礼义廉耻及毁誉仁鄙,万民不互相侵犯施暴,好比生活在混沌无知之中。汉初,有一些儒生不知变通,叔孙通称之为“鄙儒”。《淮南子》没有一般地反对仁义与文明,说社会道行堕落然后提倡仁,行为失控然后倡导义,破坏了和睦然后兴乐舞,礼仪败坏然后讲究外表装饰,夏商周后,世道衰败,才出现《诗经》和《春秋》。《淮南子》强调“圣人”制礼乐而不受制于礼乐,治理国家可以有各种各样的常规,而得民是根本,只要有利于民,就不一定要学古人。

《淮南子》又认同《尚书·皋陶谟》中所阐述的民本主义。它进一步阐述,法律制度应该与时俱进,礼义应该适应各时期、各地区的民风民俗。总之,仁义作为社会成员行为操守的准则,是万世不变的,但在不同条件下,应该随时变通。儒者固执于《诗经》与《春秋》,《淮南子》说,以这些过时的著作来指导当今的社会,怎么可能再现夏、商、西周那样的盛世呢?凡是“六经”都有所长与所短,应该取其所长,避其所短。