一说起跑警报,至今70岁以上的老昆明人仍会胆战心惊。一些老人,每年9月18日听到拉响纪念警报声,头皮就会发麻。对防空警报,开始人们有些慌乱。但跑多了,跑警报就成为昆明居民生活方式了。警报分预行(敌机起飞)、空袭(敌机进入云南)、紧急(敌机往昆明飞来)、解除(敌机走了)四种。

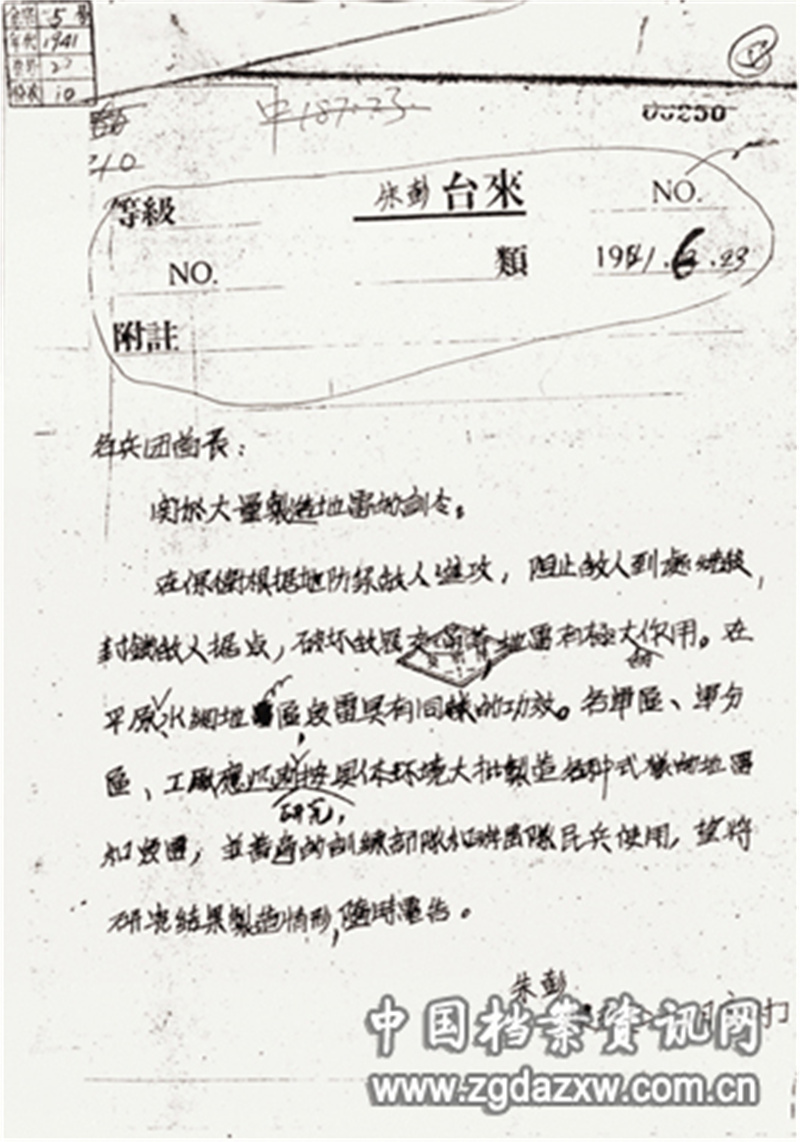

昆明的警报器一开始以电笛和汽笛为主,辅以六个城门楼的大铜钟,还由警员骑自行车在市区疾行摇不同颜色的信号旗,分别表示预行、空袭、紧急、解除。大型电警报器主要设在五华山瞭望台和兵工厂、纺织厂、电厂等大工厂的烟囱上,小型手摇警报器置于市区主要街道的守望所。后来改进为在五华山的瞭望台挂灯笼。预行警报时挂红灯笼一个,空袭警报时挂红灯笼两个,紧急警报时挂红灯笼三个,解除警报时挂绿灯笼。在挂灯笼的同时,鸣警报器和敲响警钟。如果白天发生敌机施放毒气,六个城门楼悬出黄旗,并三下三下地击鼓;若在晚间,则钟鼓齐敲,同时六个城门楼上挂出红灯。为防备敌机夜袭,灯火管制的具体办法也订了出来。为了快速疏散居民出城,还把昆明城墙拆开,挖出了八个数十米的大缺口。防空预警信息来自省防空情报处,他们日夜监测昆明250公里范围内的空情。并在全省各地设防空哨,通过耳听、望远镜观察日机行踪与动静。并与桂黔保持联系。

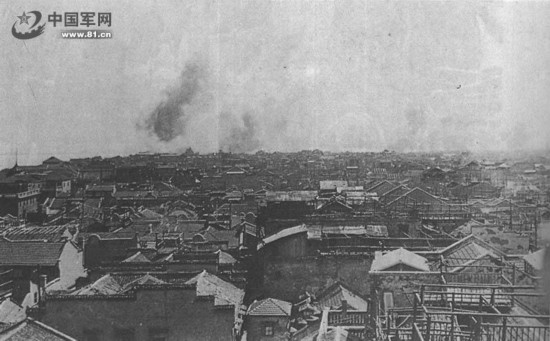

跑警报时,市民拖儿带女,或推小车,或肩挑背扛,带着重要的便于携带的东西,奔向昆明郊区,躲在山地、林中、旷野中。跑不动的百姓只好等死。费孝通曾回忆警报解除后他回到住处的情景:“哭声从隔壁传来,前院住着一家五口,抽大烟的父亲跑不动,三个孩子、一个太太伴着他,炸弹正落在他们头上,全死了。亲戚们来找他们,剩下一些零碎的尸体,在哭。更坏的一件一件传来,对面的丫头被反锁在门里,炸死了。没有人哭,是殉葬的奴隶。我鼓着胆子出门去看,几口棺材挡着去路,血迹满地。”

日军专门策划多次针对西南联大和云大的轰炸。西南联大按照国民政府全民防空要求,成立学校防空委员会,设警备、救护、避难指导三组。制定适合学校的特殊防空办法。比如要求师生分成小组,在住地或校舍挖小型防空洞。冯友兰就创造性在住处附近的宽厚城墙上挖了一个防空洞。里面架木板可休息。内外两面墙各有一个洞口可进出。坚固的城墙只有直接炸中才有危险,远比土洞安全。日机轰炸越来越频繁。联大就要求教师疏散到郊外甚至邻县,将疏散者的课程放在每周的两天内集中讲授。还根据日机到昆明的时间和特点,采取早晨七点开始上课,一堂课时间压缩到四十分钟,到上午十点就能上完四节课,尔后的时间便是跑警报和自习。疏散保证了安全,可苦了教师上课。住在东郊的闻一多、朱自清,要步行近10公里来校上课。吴大猷每天凌晨5点出发走路,其皮鞋底打过无数次掌。周培源住在15公里外的西山滇池畔,特意买一匹棕褐色大马骑着来上课,成为校园的一景。住在靛花巷青园学舍楼三楼的陈寅恪右眼失明,左眼也患眼疾,行动不便,无法疏散。他的家人又不在昆明。傅斯年给他在住处楼下挖一个简易防空洞。每当警报响起,住楼上的其他人都是慌忙往下跑,住一楼的傅斯年却反向跑到楼上,把陈寅恪搀扶到楼下,送进防空洞里。但一下雨洞常积水。陈寅恪就拿张凳子坐在水里。后来他曾做对联调侃:“闻机而坐,入土为安。”有一次防空警报响起,刘文典(清华国文系主任)已跑到防空洞口,突然想起陈寅恪眼不好跑路不方便。他立即带领几个学生返校寻找陈寅恪。此时,陈寅恪正在慌忙的人群中乱摸乱走。刘立刻命令学生:“赶快保护国粹要紧!”几个人架起陈寅恪就往防空洞跑。华罗庚经常与得意门生闵嗣鹤在一个防空洞跑警报,为的是跑警报时两人可以讨论数学问题。一次被埋在洞里,多亏联大学生不顾生命危险把他们救出来。1940年我的岳父李秉权教授还是云大医学院一年级学生。他和同学经常到昆明圆通山旁的乱葬岗刨掘散乱尸骨,进行煮沸消毒后晾干,制成骨骼标本用作学习。警报响起时就地掩蔽,警报过后继续刨掘尸骨。

西南联大师生在长沙已有跑警报经验,预行警报时一般是不走的。甚至有个爱干净的女学生一直不走,因为那时热水供应少,大家都跑了,正好有大把热水洗头。昆明机场的我方飞机绝大多数是教练机。因此,日机一来,机场上的飞机也“跑警报”,疏散到其它机场去。