一、文明崩溃理论与不同区域文化的兴衰在中国古代文明形成中的作用

汤因比认为文明像各种生命一样,会产生、成长,也会衰亡、崩解。由于中国古代文明保持着表面上的延续性(注:实际情况尚缺乏分析研究),即所谓中国文明是连续的,而其他古代文明均表现为中断了,即所谓的断裂性。所以,中国人对文明的崩溃研究极少关注,至多是从传统王朝兴衰角度对夏商周诸政权给予一定的关注和研究。而在西方学术界,对文明的崩溃研究则是文明课题的一个重要组成部分,面对一个个神秘消失的古代辉煌文明和当今社会的种种危机,这也是学术界的必然反映和思考,比如对中美洲诸文明、两河流域文明等等。对于文明崩溃是灭亡,还是一种解析和重组,崩溃的过程如何,崩溃的原因是生态环境的恶化,还是内外诸因素多变量系统的失衡等等均有热烈的讨论。或认为崩解并不一定是灾难,而是面对危机要求社会组织改变的理性选择。

从中国文明的起源及发展角度看,中国古代文明的形成、演变,尤其是历史上的多次实质上的分解及重组,而表面上仍保持了一种延续性(注:我们认为,汉语语言文字系统、历史学传统、祖先信仰宗教和独特的学术传统等对维持这种表面的延续性起了重要作用),是值得予以充分的重视的。

另外,随着中原地区文明的发生和发展,周边的一些曾经高度发达的区域文化则衰落了,消亡了,比如红山文化、良渚文化、关中地区的龙山文化、山东岳石文化、以及夏商周时期的诸多区域文化,如巴蜀、东夷文化等等。它们的去向如何?与中原文化的关系如何?它们的衰亡原因是什么?尤其是它们的兴衰与中原地区文明的发展是否有关?因此,对于良渚文化、三星堆文化等周边诸文明的不同发展轨迹及其崩溃原因的研究也应成为中国早期文明研究中的重要部分。从夏商周三代更替来说,从传统的史观角度看,无疑是同一族群文化内部不同统治集团对权力占有的变化。但如果从古代多元文化史观来看,它们是不同区域文化的此衰彼长,统治权、主导权发生转移、更替,一个文化衰退了,另一个文化兴起了。从这个角度看,三代时期同样存在文明的衰退、重组问题。

二、关于“中国”概念的出现和“中国”认同的形成问题

“认同”概念在西方人类学中是一个非常重要的概念,不同时期,不同文明的认同是不同的,正是因为存在不同的“认同”,才会有不同群体、国家和文明的“你”、“我”之分。当我们使用“中国文明”的概念时,对“中国”概念认同的形成,即什么时候出现了“中国”概念及其内涵演变的研究和界定就显得尤为必要。

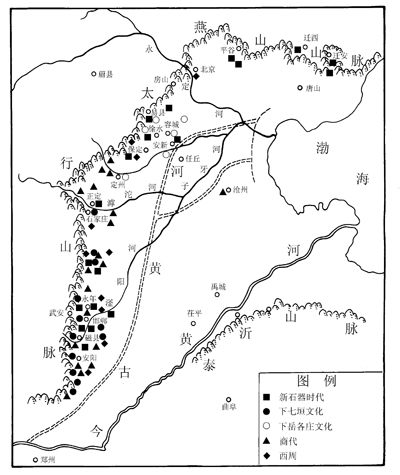

现在学术界已普遍接受新石器时代,中国大地上的文化是多元共存的,各有其独特的文化面貌。

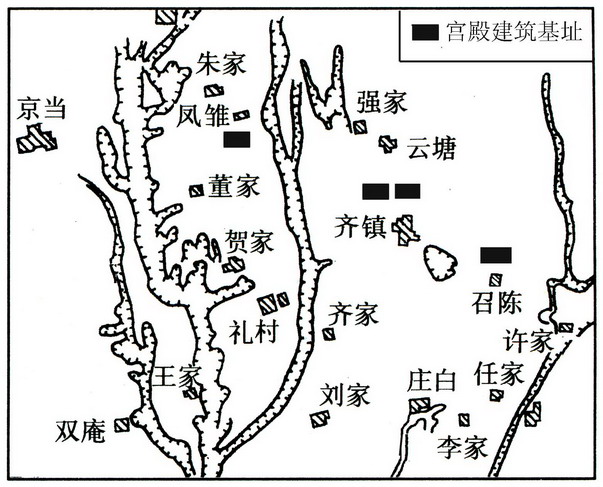

夏商周三代时期,从文献记载和甲骨文资料出发,傅斯年提出了“夷夏东西说”,认为“……似足以证明三代及近于三代之前期,大体上有东西不同的两个系统。这两个系统,因对峙而生争斗,因争斗而起混合,因混合而文化进展。夷与商属于东系,夏与周属于西系。” 徐旭生从中国古代神话传说体系中梳理出中国古代部族分为华夏、东夷、苗蛮三大集团,并认为这三大集团互相斗争,又和平共处,最终同化成后来的汉族 。甲骨文、金文和古代文献中也有大量的中原政权与西羌、东夷和戎狄等部族之间战争、朝贡等多方面的交流往来的记载,当然,这些只是政治层面上的,不见于文献的文化、经济上的交流和人口的迁移应该更多。如果我们认定商人来自东方部族,周人来自西方部族,从某种意义上,我们可以说,夏商周三代的政权更替,正是在中原大地上,不同区域文化之间在政治主导权上的相互代替。这种政治主导权的更替不是文化上的互相代替,而是表现为来自不同区域的文化的交流与融合、主导与辅从、继承与发展。这一点从三代青铜礼器文化圈的形成和礼乐文化体系在三代之间的继承和发展变化上明显地反映出来 。考古学资料也同样反映出商代夏,周代商,在陶器组合、生活方式等方面均表现出文化的交流、继承、融合和变化。试以周文化的发展演变为例,先周文化包含了自身文化、商文化和羌戎等西北某些部族文化的多种文化因素,到周代商后,周人政治统治区域内,各区域文化明显地又表现出周文化+土著文化、周文化+商文化+土著文化、周文化+商文化的几种文化交融模式。即使在周人的宗周传统文化区和洛阳京畿一带,在文化上也表现为大量吸收商文化因素的现象 。这种文化多元、多源、交流、融合而演变成新文化的模式应是三代时期文化发展的基本模式,并对后来中国文化的发展模式有深远的影响。

新石器时代的多元文化,经过三代的强化交流和融合,奠定了中国文化认同的核心。从考古学资料看,三代时期,“青铜礼器文化圈”的形成和成熟标志着在一定区域内对青铜礼器所代表的礼乐文化、政治制度和相关观念、信仰的认同。夏商周三代在青铜礼器上的传承则显示出三支来自不同地域和不同源头的文化在文化认同上的趋同和传承。从文献记载看,“天下”、“中国”等代表后来“中国文化”认同的重要概念也在此时逐渐形成。周初青铜器《何尊》铭文中有“余其宅兹中国,自之……”的记载,显示当时已有“中国”一词存在。但从铭文内容推敲,此处主要是指居天下之中的“成周”一带。后来,“中国”一词的政治、文化内涵日渐被强化,这一概念也渐渐被广泛接受。《周书•召诰》载:“用于天下,越王显,”意思是说用此道行于天下,王乃光显也。《周书•梓材》载:“皇天既付中国民越厥疆土于先王,”意即皇天将中国人民和疆土付于先王。《国语•周语上》记载祭公谋父劝说周穆王不要征伐犬戎时说“夫先王之制,邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。”说明周人已有一套以王畿所在中原为中心的地理观和文化观。在这一观念基础上,形成了“夷夏之分”、“夷贱夏贵”的以礼乐文化为特征的文化认同观念,如《国语•周语中》所载“夫戎狄,冒没轻馋,贪而不让,其血气不治,若禽兽焉。”春秋时期,诸侯争霸,往往高举“尊王攘夷”的大旗,强调华夷之别,强化了华夏文化的自我认同。与之相对应的是在春秋战国时期形成了以黄帝为始祖的神话谱系,强调彼此的血缘联系,从而达到强化认同的目的。

由此可以推论,中国文化的核心��华夏文化的认同是经过长期的多元文化的交流、融合,至周代初步形成的。

三、表象与真实:中国文化“认同”的不变与变

“华夏文化”作为中国文化的认同经三代融合,由政治、传说、教育和宣传等相互作用而初成后,因专制统治的政治需要,政治、文化“正统”观念的影响,汉字语言文字系统的强势地位,中原文化一直掌握着话语权(注:在这一文化话语中,从自身的文化视角,戴有某种有色眼镜对周边族群的各种文化现象作审视、判断,因而在纪录体系中往往将它们视为低劣、落后。从文化人类学等当代社会科学的理论发展看,我们必须重新审视这些记载。实际上每一个文化,每一支族群为了生存和发展,都在不断创造与之生存环境相适应的文化。大量的考古学新发现让我们不断惊奇于,也迫使我们去重新思考中国境内各区域在不同历史时期曾经创造的独特而辉煌的古文化的历史地位以及它们在中国文化发展史中的地位和贡献),以及数千年以来中国传统史观和史学体系的深刻影响,中国文化的古今一致的“延续性”、文化区域的稳定不变性、先进于周边文化的“优越性”、中国文化的“一元”、“一统”观念深入人心,成为不疑之论。此为“中国文化”古今不变的一面。实际情况可能并非如此,上世纪二、三十年代,以顾颉刚先生为代表的疑古学派受到崔述疑古思想和西方进化论思想的影响,已经提出要打破四项非信史的基本观念,即:(1),打破民族出于一统的观念;(2),打破地域向来一统的观念;(3),打破古史人化的观念;(4),打破古史为黄金世界的观念。这一疑古思潮从文献研究等角度对以上史观进行了有力的批判,从而推动了中国史学和考古学的发展。今天,新的考古学证据和文化人类学的理论和研究使我们有更充分的理由相信以上关于中国文化“一统”、“不变”、“延续”等神话只是表层现象和传统史学给我们的印象,实际情况远为复杂,我们认为“华夏文化”认同形成后,文化并没有固化,其内涵及其所包含的族群文化的真实内容是在不断丰富扩大中,“中国文化”的实质和内涵也是在不断的交融和与环境的互动中演变发展。其涵盖的人群和地域在不断扩大之中,其文化内涵也在交流融合和自我创新中不断发生变化。任何一个文化、文明如果不能创新、变化,是没有活力的。从考古学所发现的物质文化上看,可以说,中国历史上没有两个朝代的物质文化是相同或相似的。新的成果和理论研究使我们有可能去更广泛、更深入地去审视旧的史观。

在强调夷夏之分的春秋战国,当时各诸侯国与周边文化的交流、融合并没有停止,相反,由于中原诸强竞争激烈,发展空间受限,许多国家将目光转向周边,为以后的发展打下基础。秦并西戎诸国,晋灭戎狄诸部,燕灭东胡山戎,齐鲁吞并东夷诸国,楚灭南方蛮越。它们的文化由此明显地表现出,一方面,因与周边文化融合而日益地方化、个性化特征,另一方面,因共同的周文化传统、基础和彼此的频繁交往,各诸侯国之间保持了文化的共性和联系。试以秦文化为例:在西周时期,秦文化的特征主要表现为周文化特征,两者关系密切 ,但从春秋开始,随着秦文化与周边文化的交流、融合,秦文化面貌发生了巨大变化,屈肢葬、土洞墓、茧形壶、铲形足袋足鬲等一系列独具特色的文化因素流行。《春秋经》则视秦为戎狄,也有学者称之为“戎狄性” 。正是由于秦文化的这种早晚文化的差异和多组文化因素并存的现象,引起了学术界对秦人来源的不同观点 :从考古证据出发,有人认为早期秦文化就是周文化,有人则认为早期秦文化应该是西北地区的羌戎部族文化。如果我们从文化交流、融合和演变的角度,就不难理解这一现象。由于宗周文化的衰落和失去控制,秦人在西北的拓展中不仅控制了大量羌戎人口,而且吸收了他们的文化,使自己的文化面貌发生了明显变化。羌戎人也渐渐认同了秦文化,而成为了“秦人”。同样,楚文化的发展也表现出相似的趋势。这种文化的交流、融合是双向的,正是这种多元文化的交流融合,奠定了它们作为战国七雄的基础。从某种意义上讲,春秋战国时期,广义上的周文化同周边各文化的交流和融合是文化发展的主要内容之一。正是在这一基础上,秦人统一建立了远大于周的大帝国,“中国”、“华夏”的文化认同区域更为扩大。随着中原文化与周边文化的交流、融合,许多周边部族的神话祖先也纳入黄帝神话谱系中。

由此,我们想到,追溯某些文化的源头的研究是有限度的,因为,文化认同和文化自身是不断变化的。只有长久不变的文化才有可能去追寻其遥远的源头,而这种文化在生存竞争中往往是没有希望而被淘汰和遗忘了。

从先秦时期中国文化发展演变的大致轮廓可以看出:首先是新石器时代的多元文化共存、接触、交流和融合,至二里头文化时期形成中原文化的雏形,经过三代时期中原与东、西方几大文化集团的交流和融合,至周代初步形成以礼乐文化为特征的“中国”、“华夏”的文化认同区域和夷夏之分的概念,再经过春秋战国时期诸国与各自周边文化,如南方的蛮越、北方的戎狄、东方的夷胡等冲突、交流与融合,更大范围的中国文化区和文化认同形成,为秦汉帝国的建立打下了基础。这应该是中国早期文化发展的大致进程。

在文化发展演变过程中,传统观点均认为:“中国文化”(在不同历史时期,其概念内涵也不同)或曰“华夏文化”占据主导地位,在文化上居优势地位,华夏文化同化了周边文化,周边文化一般均是被动的接受者。然而,这仅是由古史记载所得出的概念。我们认为这种不疑之论未必正确,造成这一印象的原因,前面我们已经分析。从考古学实际看,是多元文化的不断交流、融合,推动了中国文化的不断演变、发展和成长,许许多多的来自不同文化的文化因素在其中起到了同等重要的作用,正如周文化和秦文化的发展、演变所显示的那样,只是这种多元文化在不同层次、方面各有轻重、主次而已。秦汉以后,中国文化在不同历史时期与不同的周边文化经历着同样的交流、融合、同化的发展历程。从民族文化的交流、融合与同化的历史发展模式和文化认同在不同历史时期是有所变化的视角出发,我们也许能更客观地认识在历史上的许多过去所谓的“民族冲突”,并给予相关历史人物和事件以更准确的定位。

只有在全面考虑中国文化发展进程的前提下,文化交流的研究基础才更扎实,也才更能发挥其意义。在不同历史时期,文化的接触对象、交流的可能性、交流方式、过程、重点、结果及其影响等等均不相同。从文化发展进程看,中国古代文化交流的主流早期是各区域文化之间,“中国文化”概念、认同形成后是中原文化与周边文化的交流及融合。随着交流融合的深化,文化间的认同趋同,中国文化区不断扩大,中国与新的周边族群文化接触、交流和融合。在早期,中国与当代所认定的域外文化的交流虽然存在,但并非主流,直至历史后期,随着中国文化区的扩大、巩固,以及某些文化的扩张,中国文化与这些文化才发生广泛的接触,彼此的文化交流才日渐明显。而我们传统的研究对当代中国文化区域内各古代文化之间的交流、融合和中国文化形成发展的历史过程并未予以足够的重视,而是简单地、概念化地作为一个整体对待,并视之为具有独特的延续性。正如前文所分析,在中国历史上的早期,多元文化并存;中国文化演变历程中,有多种文化的不断融入,中国文化又是多源的;自我创新和文化交流、融合使中国文化又是变化的。因此,我们可以说,从某种意义上讲,“中国文化”、“华夏文化”更多的是一种“概念”和“主观认同”,而非历史,尤其是文化发展史的真实。迄今为止,随着中国考古学的发展,学术界对于新石器时代多元文化和彼此的交流、融合已给予了相当的关注和肯定,而对于三代及其以后多元文化及其交流、融合过程尚未予以足够重视。从中国文化发展演变史角度来认识中国历史应该是一个有意义的研究方向

概而言之,我们认为在中国古史研究中,首先必须明白一些观念:中国古代文化是多元的,抑或一元的?古代中原华夏文化与周边文化是平等的,互为影响的,抑或一支独秀?是中原华夏文化的单向传播、同化,抑或双向的交流融合?“中国文化”是古今名实一致的,抑或“中国文化”是一个概念和认同,其内涵在历史上是不断变化、扩展、扬弃和创新的?新资料、新理论和文化比较研究成果迫使我们必须反思我们的许多传统史观和概念。在文明起源和早期发展的研究中,对许多传统史观、概念、前提应进行必要的反思和理论探讨。只有保持一种开放的史观,我们才可能更全面地认识古代社会和人类文化发展史,更接近历史的真相,从而开辟中国历史研究的新天地,同时为当代中国文化在当今世界文化全球化和民族化冲突的大潮流中如何进行文化交流、融合、创新和发展提供历史的参考。

四、如何理解炎黄传说

在近年的中国古代文明研究中,一些学者将考古资料与古代的传说体系直接结合、对应起来,以神话体系去统领、解说考古学文化,从而试图去复原、重建中国远古历史。应该说,这种探索是一种有启示意义的尝试。但实际情况要复杂的多,它涉及到许多前提问题,如:考古学文化与古代族属是否是对应的关系?古代的神话传说是如何形成的?是否是古代社会的真实记录?是否有后人的不断附会?炎黄神话体系产生的时代背景是什么?如果考古学文化与古代传说能结合,那么,如何结合才能使人相信言之有据?如何科学地理解在中国大地上不同区域、不同民族中所出现的相同或相似的传说?对不同时代、不同学者对神话传说中人物、地望的不同注解如何作出选择?等等。

有关这些神话传说所自文献的时代、版本、真伪等基本问题,论者已很多。我们在此只谈谈这类神话传说的形成原因和时代背景,这些可能也有助于这一问题的深入研究。

关于炎黄传说的形成,过去我们认为“这种‘万民一家,千古一系’的思想,对共同祖先和祖先信仰的认同只不过是各原始血缘集团和周边民族在相互交往、融合、同化的过程中,在文化传统、宗教信仰、价值取向等方面取得认同的反应。”“全国各地据神话传说而来的众多的黄帝陵、炎帝陵、颛顼冢、禹迹等等也都是受祖先崇拜的影响而对某些祖先神祗认同的表现。” 我认为炎黄神话的形成、发展乃至最后取得一统地位,涵盖了其它各地的神话传说应与兴起于西部泾渭地区并取得周代全国统治地位的姬、姜两族有密切关系。

社会学研究中的集体记忆理论可能更有助于我们解释这一现象。这种理论认为,一个社会组织或群体,如家庭、家族、国家、民族等等,都有其对应的集体记忆以凝聚此人群。我们的许多社会活动,都可视为一种强化此记忆的集体回忆活动。集体记忆概念常与族群认同、国族主义等研究相联系。集体记忆,比如族群共同起源神话在族群认同的形成和巩固中发挥着重要的作用。从集体记忆理论看,炎黄传说应该说正是中华民族的一种集体记忆,“我们都是炎黄子孙”成为连接海内外华人的情感纽带和认同基础。王明珂先生从巴蜀文化融入华夏文化的过程与巴蜀文化起源神话体系如何一步步融入黄帝神话体系,蜀帝王成为黄帝血缘体系中的“支庶”的演变过程来寻求炎黄神话体系丰富、发展的脉络给了我们一个有说服力的具体例证 。同样的例证还有吴国,春秋时,华夏化的吴王室,曾假借一个华夏祖先“太伯”而成为“华夏”;中原华夏也由于“找到失落的祖先后裔”,而接纳此华夏新成员 。炎黄神话传说体系形成、发展的过程与华夏民族文化认同形成、扩展的过程是相辅相成的。从这一角度来看到炎黄传说体系的形成、发展和这一传说的本质可能更合理。

至于三皇、五帝神话传说形成的具体历史过程,顾颉刚先生根据他“层累地造成的中国古史”的观念,通过研究发现:商族认为禹为下凡的天神,周族认为禹是最古的人王。古史传说中的帝王,东周的初年只有禹,是从《诗经》上可以推知的;东周末年更有尧、舜,是从《论语》上可以看到的。从战国到西汉,在尧、舜之前加上了许多古皇帝。自从秦灵公于吴阳作上�,祭黄帝,经过了方士的鼓吹,于是黄帝立在尧、舜之前。自从许行一辈人抬出了神农,于是神农又立在黄帝之前。自从《易•系辞》抬出了庖牺氏,于是庖牺氏又立在神农之前。自从李斯一辈人说“有天皇、地皇,有泰皇,泰皇最贵”,于是天皇、地皇、泰皇,更立在庖牺氏之前。自从汉代交通了苗族,把苗族的始祖传了过来,于是盘古成了开天辟地的人,更在天皇之前。时代越后,知道的古史越前,文籍越无征,知道的古史越多 。这一研究揭示了历来公认的三皇、五帝古史系统是由神话传说层累地造成的。顾颉刚先生的思路和观点在我们今天的古史研究中使用传说材料时还是不能回避的。

近几十年来,中国考古学和历史学的收获使我们有了尝试重建中国远古史的可能,但疑古学派的成果和怀疑、反省、审视的科学精神不能丢!

如果以上的观点有一定道理的话,那么,我们在使用远古神话传说体系作为理解、复原新石器时代的历史、文化、族群框架时就不能不慎而用之了。

注释:

1、傅斯年 《夷夏东西说》,《民族与古代中国史》,河北教育出版社,2002年8月

2、徐旭生 《中国古史的传说时代》,文物出版社,1985年10月

3、徐良高 《文化因素定性分析与商代“青铜礼器文化圈”研究》,《中国商文化国际学术讨论会论文集》,中国大百科全书出版社,1998年9月

4、徐良高 《周文化演进模式的考古学考察》,《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001年6月

5、牛世山 《秦文化渊源与秦人起源探索》,《考古》1996年3期

6、杜正胜 《周秦民族文化“戎狄性”考察��兼论关中出土“北方式”青铜器》,《周秦文化研究》,陕西人民出版社,1998年

7、刘庆柱 《试论秦之渊源》,《人文杂志��先秦史论文集》,1982年,P177

8、韩伟 《关于秦人族属及文化渊源管见》,《文物》1986年4期

9、徐良高:《中国民族文化源新探》,社会科学文献出版社,1999年,P342,P340。

10、王明珂:《历史事实、历史记忆与历史心性》,《历史研究》2001年第5期。

11、王明珂:《华夏边缘��历史记忆与族群认同》,允晨文化公司,1997年。

12、顾颉刚:《与钱玄同先生论古史书》,《顾颉刚古史论文集》,第一册,中华书局,1988年

本文曾发表于《中原文物》2006年第2期

(责任编辑:高丹)