“日本人太坏了。”回忆起60年前的历史,重庆政法大学退休教授李维栋的手还是禁不住颤抖起来。对于年近八旬的李老先生来说,人生的转折点,是在1943年8月发生的。那一年,他还是一个十几岁的少年人,从泸州来到重庆附近的隆昌县读书,却意外地看见了这样一幕:“那天,日本飞机每三架一组飞来,冲来县城狂轰滥炸,沿河的一条街被炸得血肉横飞,老百姓死伤惨重。”就像法国电影《漫长的婚约》里的一幕,备受惊吓的他看见了敌人的脸,“日本飞机飞得很低,飞行员的样子看得一清二楚。他们猖狂得很,就像在天空上做游戏,根本不把中国军队放在眼里。老百姓像兔子一样四处乱跑躲轰炸”。也像小说里经常见的情节,从此,他投笔从戎,从书生变为一名抗日战士。

“你知道五四路,为什么叫五四路吗?”比李维栋几乎年轻一半的重庆陪都文化中心二战史研究员王康问记者。这几年,每遇到一个30岁以下的年轻人,王康都要重复这个问题。王康说,他问过数百人,没有一个回答对的。和那些人一样,记者也无法给出第三个答案。记者入住的酒店就在五四路上,路左是重庆最大的商场“大都会”,路右是包括重庆市商业银行、光大银行在内的数家银行在重庆的总部,酒店前门面对着的是专卖GUCCI、PRADA等国际一线品牌的“美美时代百货”,后门则对着类似于王府井的步行街。重庆人说,这里是重庆的CBD。

“假如有一天打起仗来,这里被飞机轰炸,你认为会造成什么后果?”王康问记者。其实,对于重庆人来说,这根本不是一个假设,而是活生生的历史。60年前,这里有着和现在并无二致的繁华,那时的重庆人满怀羡慕地将这里称为“上半场,与聚集了普通市民的下半场相对应”。然而,1939年5月3日、5月4日两天,“上半场”成了人间地狱,美国《时代》与《生活》杂志驻重庆特派记者白修德、贾安娜目击了这一幕幕地狱场景:“炸弹所能引起的一切恐怖袭击了重庆。看见的东西,如尸首、血淋淋的人,以及数十万挤不进防空洞的人们……日本的燃烧弹引起了几十处火头在一两个钟头内,延展成了许多火堆,永远吞没了那些古老的街巷。在后街、小巷,以及转弯抹角的殿堂里,数千男女被烤死,没有办法救。”从那一天起直到1943年的5年半时间里,重庆一直处在日军的轰炸之下。为了纪念这一事件,国民政府将日军投下第一枚炸弹的道路命名为“五四路”。1943年8月23日,日机54架最后一次空袭重庆,投弹151枚,炸死27人,炸伤18人,炸毁房屋99栋,李维栋所见的,不过是日军的最后一次轰炸。

“无区别轰炸”下的“五三”、“五四”惨案

“那天我们住在中央公园旁边,快下班时警报响了,妈拖着我们三姊妹往公园里的一个防空洞跑。……一会儿,只听‘轰、轰、轰’,地震山摇,这里的玻璃哗啦啦碎了一地!接着,听见外面惊惊慌慌的喊声:‘糟了!糟了!燃起来了!’一股浓浓的刺鼻的硫磺味扑进屋来。妈赶紧接着我们往外面跑。我们跑到一个石壁下坐着,不敢动。这时,防护队的人拉着担架,一串一串地从我们面前走过,担架上的人鲜血直流,肚子破了的,肠子吊在外面。我妹妹骇得捂着脸,不敢看。”这是居住在南岸区的79岁的左作桴老人对1939年5月3日情景的回忆,他还记得,在那次轰炸中有这样一只孔雀,“防空壕旁边,有一只叫‘蛮子’的孔雀,那只孔雀非常可爱,叫她开屏她就开屏。那天日机来时,她不停地叫,后来有人埋怨,说正是‘蛮子’的叫声引来了炸弹。”左作桴说,除了他,没有人知道,轰炸中,“蛮子”自己也被炸死了。生逢乱世,人命尚如草芥,有谁会关心一只鸟儿呢?89岁的杨鸿年老人还记得有这样一个同事:“我的一个同事是湖北逃来的,‘5·3’轰炸的头一天,他还说:‘妈拉巴子的到重庆没啥子好,只见重庆的棺材做得好。’第二天他就被炸死,睡在了棺材里。”

在重庆支援抗日的美国空军飞虎将军陈纳德目睹了日军轰炸的全过程,在《陈纳德回忆录》里,他这样记叙:“27架日本轰炸机,像加拿大天鹅在春季从路易斯安那州飞向北方一样摆着漂亮的V形阵势,逐渐接近。投弹舱打开了,数百枚银光闪闪的燃烧弹洒落在这个城市里,燃起全城大火,肆虐的大火燃烧了三天三夜。”

根据重庆市防空司令部,防空部第三处处长丁荣灿于1985年撰写的回忆录,1939年日本的战术特征是:对重庆落后,大量竹、木甚至纸板结构的建筑和流亡人员的捆绑房子构成的大片街区,混合使用烧夷弹与爆炸弹,使之在爆炸中即刻燃烧起火,消防人员无法扑救,城市防御系统陷于瘫痪,失去防御能力。1939年5月3日上午9时,由第二联合航空队司令官冢原二四三少将指挥的日本海军第13、14航空队共36架96式中型攻击机从汉口“W”机场起飞。每架飞机载720公斤炸弹,其中98式25号爆炸弹重250公斤,内装96.6公斤炸药,爆炸时,约有一万块弹片呈15~25度扇面向四周迸发,可把45米内的人杀死,把200米内的人杀伤。98式6号炸弹是内填有铝热剂和镁铝合金或轻质汽油和石蜡混合制成的固体燃烧剂,能持续燃烧15分钟,释放出2000~3000摄氏度高温,能烧穿20厘米厚的水泥屋顶,扬起5米高的火焰。紧随爆炸弹扔向人口密集、以竹木建筑为主的重庆市区,这种燃烧弹的威力将会异常巨大。

“重庆在燃烧,”英籍华裔女作家韩素音曾在《无鸟的夏天》中写道,“天空中的一片红云浸染了皎洁的月光,可以看到重庆全城。火光像无数旗帜,在微风中飘拂,火焰夹杂着烟雾,像拍打着的翅膀,直冲云霄。我们朝临江门望去,那儿是一片火海,火舌在上面翻滚乱卷。在长江方向的远处,那儿大火冲天,火舌高过了对岸的群山,……”

当时正在重庆采访的美国记者埃德加·斯诺则记述道:“在接连两天中,日机对重庆进了最残暴的轰炸,任何城市都还没有经过的轰炸。……好几万人被炸死在街道上,或被陷在火墙后边,在两天内烧毁了1/2的市区。大多数炸弹都在众人拥挤的商业区爆炸。”陈纳德也看到了:“爆裂的竹子溅出火星,坍倾的板壁燃起大火,整座城市烈焰滚滚,一直烧到江边,一万多人被大火烧死或者呛死。”

大火和轰炸中的重庆已经完全不是人间世界,重庆冷食品厂退休干部黄天禄说,他是在那天知道了什么叫做“害怕”:“我看见人的肠子挂在电线上,墙上粘着人的肉皮。有一个提着箱子的男人后脑已经被弹片削去一大块,他居然毫无知觉,还在跑。有人喊:‘你后脑遭炸了!’他用手一摸,立马就倒下去了。我在后面看得清清楚楚,双腿发软,差点也倒下去。”被吓破胆子的市民完全失去了理智,71岁的叶泽民回忆说:“吓破了胆的市民,不顾一切往城外跑。……人们慌了,从道门口、小什字等地下来的人集中往东门涌去。东水门的地势是前低后高,人群像灌漏斗一样的往下灌,城门又像瓶颈把人卡住。后面的人不顾一切往下压,卡在城门内的人被压得受不了,呼天抢地大叫,我被压得喘不过气,只有双手死死抱住母亲的颈子。……不少人摔倒在地,后面的人潮水般涌来,把倒在地上的人活活踩死。”

仅5月3日、4日两天,重庆上、下半城繁华市区变成瓦砾,在重庆溽暑的夏季中,人们被驱赶到大街上失去立锥之地,辗转在硝烟与炮火弥漫的血泊中,这场惨案中的死伤人数,到现在都没有定论。重庆防空司令部档案卷64卷中的统计为:“军民死伤6314人,毁灭房屋4871幢,5月5~7日的3天,25万人民疏散迁徙离开重庆。”而日本《东京朝日新闻》在庆贺日军战功的报道中则是这样说:“中国现在的国都重庆一瞬间变成了惨烈的战场。因轰炸而死的人达7000人。这是世界历史上从未有过的大空袭。”

对于1939年的这一次大轰炸行动,当时日本人是这样评价的:1939年6月1日,日本《外交时评》杂志引用日本海军报道部部长讲话,以日本人少有的轻松甚至调侃的语调写道:“我海军航空部队于3、4两日,连续对重庆实施轰炸,……时值夏季空袭的好季节,我海军航空部队鹏翼下尽收中国全土,蒋政权气数有限,上苍也叹无藏身之处。辗转迁都,幸与不幸,真是劳民伤财。我航空部队偶然有炸弹伤及市民之处,市民也应有牺牲的觉悟,这也是常识。只要抗日政权继续存在,首都选在何处,麻烦便会殃及该地。”

“首都选在何处,麻烦便会殃及该地。”1937年11月,淞沪会战失利,日军迅速逼近国民政府首都南京。在10月29日南京的国防最高会议中,蒋介石作了题为《国府迁渝与抗战前途》的讲话,指出,在全局主动退却的时期:“四川为抗日战争的大后方”,而重庆由于具有得天独厚的地理优势,“襟江背岭,浓雾蔽城,易守难攻”,可以作为“国民政府驻地”。11月20日,国民政府发表宣言,正式宣布迁都重庆,以重庆为战时首都。

随着国民政府迁都重庆,沿海及长江中下游有245家工厂及大批商业、金融、文教、科研机构迁入重庆,苏、美、英、法等30多个国家也在重庆设立大使馆,加上战时新建的大批工商企业及科教文卫单位,重庆由一个地区性中等城市一跃成为中国大后方的政治、军事、经济、文化中心,成为反法西斯战争东方战场的军事指挥中枢、外交中枢和“抗战时期工业的生命线”。到1939年“五四”轰炸前夕,重庆市区9.3平方公里土地上的市民数字一下子膨胀到了150万人,重庆青年干部学院教授、重庆陪都史研究学会会长牟之先在著作《国民政府重庆陪都史》中将之称为“衣冠西渡”。

太平洋战争爆发后,世界反法西斯盟国中国战区建立,重庆又成为盟国在远东的指挥中心。因此,日本军部将重庆确定为进攻的首要目标,鉴于重庆的地貌,陆军无法采取有效攻击行动,日军最后决定采用大规模的“战略轰炸”。

1937年11月,日本陆军航空本部通过了《航空部队使用法》,其中第103条规定:“政略攻击的实施,属于破坏要地内包括政治、经济、产业等中枢机关,并且重要的是直接空袭市民,给国民造成极大恐怖,挫败其意志。”王康指出,这是人类战争史上第一次明文规定可以在战争中直接以平民和居民街道为目标实施空袭,突破了战争伦理的底线。事实上,1940年7月,德军之所以敢于对英国考文垂实施无差别轰炸,正是由于日本已经开了先河。正如日本远东军事评论家田哲男60年后对“五三”、“五四”大轰炸的评价:“当年执行空袭任务的日本海军航空官兵504人,他们没有踏上重庆这块土地,没有面对重庆的中国人。他们在高空只是搬动投弹杆,就像操作汽车变速杆一样。日军两天空袭,炸死炸伤7700余人,毁损房屋12000余间,将近20万市民流落废墟瓦砾之上。这表明日军军队新的屠杀方式已经形成。”

大轰炸背后的力量对比

面对敌人的野蛮屠杀,重庆的防御系统薄弱得像一个婴儿。消防设施的落后正如陈纳德观察到的一样:“我走进这个正在燃烧的城市,协助大队人马用手摇抽水机去与烈火搏斗,这情形就好像要用花园浇水的水管子来扑灭一场森林大火一样。”而市民也显然缺乏应有的常识:“四川人拒绝进入掩体,他们只是回到家,关上门等着。”很多年以后,电影演员张瑞芳也提到了由于缺乏常识而造成的悲剧:“当时我参加的那个怒吼剧社里,有一个人全家躲在方桌底下,上头盖着棉被,以为可以避免流弹,没想到房子倒下,压在上头,就整个捂住了,整个把他们焖熟了……”

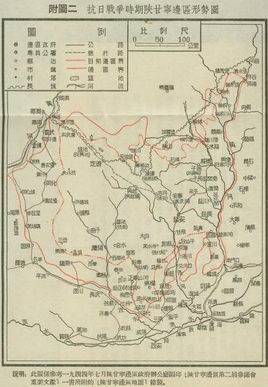

作为一个军人,陈纳德敏锐地意识到了这是一场力量悬殊的较量:“当他们接近轰炸目标时,便迅速摆动机翼,准确地呈一字形排开。其动作神速准确,顿时使我对日本飞行员的飞行技术感到由衷钦佩。”事实上,在这次空袭中,日军侵华总司令部调集了几乎全部侵华空中力量共321架飞机,其中116架可直接空袭地面目标,105架为杀伤破坏力极强的轰炸机;武汉的陷落,使武汉成为日军最方便的空军基地,日军将原武汉万国赛马场和华商赛马场改建成以“W基地”为代号的空军基地,可停降200多架飞机,并由第一飞行团团长寺仓正三少将指挥,完成一个半月的远程航空作战和轰炸训练,在长达5年半的轰炸中,W基地是日军轰炸重庆的主要基地。

而此时的中国空军实力如何呢?《陈纳德回忆录》中是这样描述的:

我走访了正在保卫这个城市的中国战斗机飞行员,他们告诉我他们正在采用俄罗斯战术。

“什么是俄罗斯战术?”我问道,我看过的惟一的“俄罗斯战术”就是:在敌人后面的50英尺处,用所有的火力向敌人开火。

“我们在18000英尺的高空飞行。”一个飞行员告诉我:“日军飞机以15000英尺的高度前来侵犯。我们垂直俯冲下去,向敌人开火,并在5000英尺的高度拉起。”

“你们那种方法,打不下轰炸机的。”我嗤之以鼻。

“是的”,他们承认道,“但他们也打不到我们。”

中国空军是由意大利人进行训练的。1934年陈纳德第一次到达中国时,“中方订购意大利军用飞机的款额,已经达到了数百万美元”。意大利人的工作包括为中国训练飞行员、组装飞机以及建立档案。训练的结果如何呢?淞沪会战中,宋美龄在陈纳德的陪同下一起观看去上海执行夜间俯冲轰炸使命的飞行员返航:“第一架飞机在着陆时冲出跑道,栽进了稻田;第二架翻了筋斗,飞机起了火……11架飞机有5架在着陆时失事,4名飞行员丧生。”宋美龄当即“急得哭了起来”。这之前,蒋介石询问负责空军事务的毛邦初前线有多少能参战的飞机时,他得到的数字是91架,而摆在他面前的航空委员会上的档案记录却显示,应该有500架飞机。武汉会战之后,即使是这91架飞机,也只剩下了11架。

事实上,在重庆大轰炸中,大多数空军的表现是相当英勇的。1943年6月6日,中国空军第4大队少校副队长周志开单机出航执行任务,因油已用完降落梁山,准备加油后返航,正好日军8架重型轰炸机轰炸梁山机场,他跳上另一架飞机,顾不得扣上保险伞,连座舱盖都没关上即紧急升空,20分钟内连续击落3架日机,荣获最高荣誉勋章。但在技术落后的前提下,不是每个人都能有他的运气。钱开节老人今年87岁,在他的印象里:“我们的飞机还是敢拼命、英勇,但是数量少,性能、武器不及日本,所以,我目睹的两次机毁人亡都是我们的空军。”一次是1939年5月3日,“我们的空军前去迎敌,不一会,一架飞机中弹,两个降落伞跳下来。开初我还以为是日本飞机被打中。接着看见日本飞机冲下来对着降落伞开火。降落伞被打燃,一个飞行员当场死亡。另一个腿断了,两个都掉在弹子石的大石坝上。”另一次是1940年在重庆郊区长寿,“我们的一架飞机被打下来,落在长寿西门外长安桥,是下午3点掉下去的,飞行员当场死亡,尸体炸成碎片。对这个飞行员我非常敬佩,当时他非常英勇,只身一架飞机向敌机群扑去。可惜,虽然敢拼命,但飞机、武器都不如日本,结果自己被打下来。”

如今,从重庆市区向南,过南岸区,在南山镇石牛村长房子公社的竹林深处,还有一座不起眼的墓碑,上面镌刻着“空军坟”三个大字。根据1945年重庆防空司令部的统计,5年半的轰炸中,200余名中美空军飞行员牺牲。中方飞行员来自广东、河北、江西、吉林、辽宁、江苏、山东、湖南、福建、浙江、湖北、广西、安徽、天津等地,相当部分是从世界各地回来报效祖国的华侨青年。

除了空军,重庆防空司令部还在重要战略地区安装了高射炮,陈纳德回忆说:“有一次,一门徒劳无功的高射炮还几乎要了我的命。当时我正站在我最喜欢呆的教会的山坡上,山下新安装的一门炮射出的第一枚炮弹打飞了我的帽子。接着背后又发来第二发炮弹,我只好扑倒在地,在中国人炮火的压制下,继续观察空袭情况。”

在这样的积极防御下,即使是蒋介石自己的生命也没有百分之百的保证,1941年8月30日,蒋介石在重庆近郊黄山官邸“云岫楼”召开各战区司令、参谋长军事会议。日本海军战略轰炸机队指挥官远滕三郎少将从意大利驻华外交官处获得黄山蒋介石官邸确切位置,亲自率机轰炸黄山官邸。两名卫士当场被炸死,4人负伤,“参加会议者,踏着血迹躲进防空洞”。

消极防御下的“大隧道惨案”

不知何时何地,重庆街头巷尾流传开一首民谣:

不怕你龟儿子轰,不怕你龟儿子炸,

老子们有坚固的防空洞——不怕!

让你龟儿子凶,让你龟儿子恶,

老子们总要大反攻——等着!

在无法与日军正面空中作战的情况下,重庆政府的重心转向了消极防御。重庆地形三面临水,陆地出城只通远门以外一线交通孔道,临时出城紧急避难势必十分困难。因此消极防空只有两条途径:一是居民长期出城疏散,二是进入防空洞避难。大轰炸中,后者成为市民躲避轰炸的主要途径。

1941年,市内防空洞共有1865处,收容定员为444988人。防空洞分为四类,第一类为政府高官和工商金融界名流个人及家庭专用,坚固、安全、舒适;第二类为各机关、团体、公司专用;第三类由“防空洞为业”为盈利开挖,价格因地点、建筑条件、定员多少和季节变化而“浮动”。一张一年有效期“入洞证”价值2000元法币,折合银元20元,相当于一名普通技工月工资的2/3;第四类为容纳城市底层市民和流动人员的“公共防空洞”。

英国《泰晤士报》记者由重庆返国后撰文赞誉重庆防空设备为世界第一:

“警报发出后,除中国飞将军、高射炮队、防护团体等各就岗位,执行歼灭敌机或减少损害的神圣任务外,市民扶老携幼,鱼贯入洞,仿佛欧美工厂上班的情景,解除警报后,鱼贯而出,仿佛工厂下班的情景。”

四类防空洞中,公共防空洞是城市平民赖以生存的根本。重庆市的公共防空洞又称为“大隧道”。重庆大隧道自1938年8月1日开始施工,设计全长4000米,平进口6个,以便挑水,梯道进口26个,一共32个洞口,由于机器开凿费用太高,所以大多数是人力,挖掘进度非常缓慢,到年底内部未能凿通,仅开凿19个洞口,实际启用13个洞口,暂时分成7段开放。其中石灰市、演武厅和十八梯三段内部相通,离地面10~30米不等,长约438.4米,洞身宽2.5米,高2米,面积1096平方米,容积2392立方米,有958条木凳,每凳坐3人,加上134.75平方米梯道面积,容量总计6555人,为大隧道中容量最大的一段,称为校场口大隧道。

重庆大轰炸中最大的悲剧就发生在这一段。

“地下隧道与阶梯接合部,即闸门所在之处,堆压着二三十具尸体,堵塞了通往隧道口的道路。在这堆尸体后跪压着无数在拼命挣扎、厉声惨叫而又无法冲出来的人。他们像江里的木排一样,一排贴一排地挤压着。最前面的人俯伏在尸堆上面,后面的人压住前面人的腿,第三个又跪压住第二个人的腿,第四个、第五个……他们谁都无法抽出身体。通道已被堵塞死了,而隧道深处的数千人仍旧拼着力气想往外挤,致使前面的人群越挤越紧,越压越重,根本爬不起来。人们惟一能够做到的,就是在死亡前发出最后的哀号。”(《重庆抗战记事》,重庆出版社1985年版,P183。)这是当时重庆军委会外事学员郭伟波在日记中对1941年6月5日的记忆。

从郭伟波的日记里可以看出,事情来得没有一点征兆。那一天是星期六。整天小雨,傍晚初晴。很多人进城买卖、办事、观剧。天气并不太好,天空中还有云雾,根据经验,人们以为敌机今天不会来了,包括郭伟波自己。忽然,18∶08分,天空中悬挂起了红球,在战时重庆的警报系统中,那意味着敌人的飞机已经到了郊区。毫无心理防备的人们一下子乱了,出城疏散已经来不及,大家拼命向离自己最近的防空洞跑去。郭伟波进入了石灰洞防空洞口。

悲剧于是悄悄上演。

那天郭和另外两个同学坐在栅门内距离10米远的地方,他发现这天的防空洞里人比往常要多:“除洞内两旁的板凳坐得满满的外,连中间过道上也全都站满了人,显得特别拥挤,严重地阻碍了空气的流通。”

大约两个小时后——郭认为那时可能是晚上9点:“9时左右……麇集在洞内已有两个小时的人们已经觉得浑身燥热,呼吸不畅,隧道壁上的油灯也逐渐微弱下来,闪烁不定。”

时间一分一秒地过去:“大隧道内的气温越来越高,氧气越来越少,……但是人们仍旧保持沉默,谁也不想自己首先作出什么举动,只是紧张地注视着情况的发展,忍受着挤压、闷热和呼吸困难的痛苦。”

十几分钟后,婴儿的哭声打破了沉闷:“婴孩和儿童的哭喊声也越来越多。部分油灯开始熄灭。”作为军委会外事学员,接受过专业训练的郭认为,“事态严重,立刻站起身来与谭、黄随着人流向隧道口涌去。”于是“忍耐转为紧张,斯文变成粗野,人们不约而同抢着向洞口挤去,只想尽快出隧道,上地面。大祸临头,谁也不愿意坐以待毙。”

很快,郭伟波发现自己遇到了麻烦:“大隧道的闸门是由里向外关闭的,人群汹涌而来,把闸门挤得打不开,欲出无路,欲退不能。前边的人群被挤压着贴在闸门上,发出愤怒的呼喊和痛苦的呻吟。”

由于距离栅门近,发现事态的时间较早,加上年轻力壮,郭和另外两个同学逃出了一条生路。他们后来返回洞里去救援,但从人堆的叠压中一个人也拔不出来,因为此时洞里的情况已经成了前面所描述的那样。

在另外两个洞口,骚乱已经不可收拾。现在居住在江北区的周海全曾经是当年新华园饭庄的厨师,他告诉记者,6月5日下午,他几乎葬身洞内:“人群往洞门挤,挤又挤不动。你抓我,我抓你,乱抓乱咬。我那时年轻,20多岁,身强力壮,拼命往人顶上爬。刚爬上去,一只脚被下面的人用牙齿咬住,他不要命地咬,我一动就痛得钻心。……后来我就昏过去了。我醒来已经在洞外,我看见一具具尸体往外拖,周围摆满了死人。拖出来的人只有我还有气,我以为我是惟一活出来的人,没有丢命,只是右脚上被咬了几个洞。你看,现在伤疤还在!”

更多人惨死在洞内。85岁的田泽周今天提起在大隧道中惨死的哥哥仍然泣不成声:“那个场面让我全身血都冷了!我二哥的尸体是我幺爸屋的一个哥哥找到的。我一看那个尸体,惊骇得一下跪倒在地。他的头发全部被扯光,衣服撕烂,肚子破裂,身上抓得稀烂,人变了形。二哥,他那口气是啷个落下去的哟?”

日本《东京朝日新闻》昭和十六年(1941年)6月13日报道:“从5日傍晚19时30分到6日凌晨之间,日本飞机前后四次历时13个小时,对重庆进行了大轰炸。其中以从5日晚21时15分到23时这段时间的轰炸最为激烈,日机巧妙地利用照明弹照亮市区后连续投下炸弹,引起了非常的混乱,所有的人都进入防空壕避难。……防空壕中的死者约千人,使人想到就像凝结的沙丁鱼。……至少一平方公里的地区变成了‘死城’,其惨状确实可以描绘为‘死相’。”

轰炸结束后,尸体一具一具从洞口抬出来。流言在悄悄蔓延,传说当时有个老太婆坐在十八梯洞口数竹签,出来一具丢一根,出来一具丢一根,最后竹签子有1万根左右。虽然后来经过三峡博物馆副研究员杨筱的研究,由于事发后重庆政府立即封锁大隧道地带进行救援,根本不可能有闲杂人等进入数竹签。但大隧道惨案死亡人数同样至今仍被历史学界争论不休。美国《生活》周刊向全世界报道时,“推测死亡人数为4000人左右”;而韩素音在回忆录中写道:“约12000人在重庆的公用防空洞死亡”;重庆防空司令部、陪都空袭救护委员会事后公布的死亡人数则分别为992和854人。

大隧道惨案的发生,防空洞的设施和当时防护团制度固然难辞其咎。根据杨筱的研究,由于大隧道设计者谢元模、陈公矩不是专攻地下空间工程的人员,所以,工程设计有先天性的技术缺陷。比如规定各段隧道两端出口必须一头高一头低,根据热胀冷缩形成原理对流,来达到自然通风的效果,但隧道都很长,中间却没有设计通风井工程,上述那种原理的设施就失效了。又没有排水沟设施,洞内积水无法解决,天气燠热,人口一多,潮湿蒸发上来,气闷难当。

大隧道的设计者认为,“镇静之避难者,在换气设备之防空洞滞留1小时,每人所需之空气应为1立方米,通常以滞留2小时为准,每人应有3立方米之空气量”。然而从1940年,日军采取“疲劳轰炸”,每次轰炸都在3小时以上。

另一个诱因是,重庆当年的警报球为红色圆球和绿色长筒球两种,直径不小于50厘米,球内安有灯具供夜间使用,以竹篾或藤箩为骨架,用丝麻等透光材料裱覆,安装在人口稠密的制高点和交通要道。红球用来表示敌机发动空袭,绿球表示解除警报。事发当天,警报灯球坏了,用马灯蒙上红布代替。然而当年3月航空委员会颁布《防空警报信号大纲》第11条规定:“被毒地区日间用红旗,夜间用红灯加以标志。”杨筱分析,“这样这个信号的含义就有两种,让大家无所适从”。在重庆市档案馆防空部案卷67卷中有这样的记载中,“事后据报十八梯有防护团员百余人拥塞洞口及抢救不力,暨有人持枪威逼民众出外”、“闻当时有广东酒家某店员持手枪立于洞外,不准群众外出,免遭轰炸危险”。于是,骚乱开始了,在当年的十八梯洞的生还者徐元新上具防空司令部呈文中,他这样回忆了当时的情况:“洞内人各处均在打架,不知何故。……又约一钟时间……打架情形愈多,听有人喊救命,第一句有声音,第二句声最细微,第三句已喊不出声。只知有人向民两手乱咬,民代伤数处。”

然而最直接的原因,是日军在1940年后改变了战术,根据王康的研究:“1940年的战术是:径直将城市本身而不是仅仅军事设施,划分为A……H区作为轰炸对象,将重庆的天空和大地残暴肢解,人民被捆缚在区域网格内进行空中大屠杀,破坏从低级到高级多所学校、多座使馆、寺庙、教堂、街区和工厂。”

依然存在的阴影

1943年8月,由于日军发现,5年半的大轰炸不但没有迫使重庆人民屈服于日军的军威之下,反而使重庆各界同仇敌忾。苏联空军和美军飞虎队的援助也使空中袭击不再能起到1939年到1941年的效果。同时,太平洋战争的爆发也使日军无法再将空军力量分散到重庆空袭之中,8月23日之后,日军彻底放弃了重庆轰炸的计划。

从1946年5月3日到1948年4月16日共713天里,在日本东京远东国际军事法庭48412页审讯记录中,关于“重庆大轰炸”,日本方面的供词仅有寥寥数语:

1.攻击限于军事目标,没有把城市本身作为目标;

2.即使是军事目标,当攻击造成有重大损害之嫌时,出于人道考虑,尽量控制;

3.海军航空队迄今没有攻击过城市本身,对重庆以及其他城市都是如此……

然而重庆大轰炸带给重庆人民的阴影,却永远成了一个挥之不去的噩梦。很多人一生都无法从这噩梦中醒来。居住在磁器口一带的76岁的赵孟蓉曾经非常有名,她有一张奇怪的脸,右眼角一直被扯向下颚,嘴唇也只有半边。猛然看上去,她只有半边脸,因此,几十年来,她有一个绰号:“半边美人”。她回忆说,“1941年农历七月初一,我刚满13岁。那天日本飞机来炸,厂里的资本家直到拉了紧急警报才放我们去躲。我抓起包了几件衣服的包袱,朝山坡上的防空洞飞跑。等我跑到白岩洞,洞子里已挤满了人,我进不去,只好坐在洞门口。一颗炸弹下来,‘轰‘的一声,我耳朵被震聋了……我的哥哥找到我,把我抬回家。我的脸从右眼角到右下颚,被弹片划开一个大口子,口腔里的牙齿都露出来,另外,右颈也割开一道血口,鲜血直流。我在医院住了三个月,出院时找镜子一照,惊得差点又昏过去!我哭了几天几夜!”赵孟蓉的命不错,虽然破了相,但终于还是找到了一个好丈夫,过上了正常人的生活。只是几十年来,一见生人,她就会习惯性地把脸偏过去。

今年77岁的高原老人,至今还留着一张9岁小女孩的照片,那是他在“五三”、“五四”大轰炸中死去的九妹。采访他的时候,他8岁的小孙女在堂屋里活泼地四处跑动,老人的眼里一下子就有了泪花:“我九妹当时是9岁,比我小孙女还活泼。我八弟腿上被炸,血流完了,当时才5岁。我妈妈抱着他,就看他头软软地挂在手膀子上面。”那次轰炸,他家里死伤8口人,家重建三次,又三次被炸毁。1995年,抗战胜利50周年那年,他看到报纸有受害者向日本政府索赔的消息,从那时开始,他每年都写一封信寄给日本政府或者是政府首相,控诉日军对重庆的伤害,前后写了12次。今年7月31日,是高家死伤8口人55周年,他说,他要再给他们写第13封信。

高原老人写给日本政府的信从来没有得到过回音,这让他认识到了个人索赔的无力。2002年,他和462位幸存的受害者组成了联谊会,2004年底,这个联谊会改名为“重庆大轰炸受害者民间对日索赔团”,他出任团长,463名老人正式向日本政府提出索赔。据说,今年年底,日方可能会就此事立案。但是老人马上强调:“只是据说。”记者问他:“那你估计什么时候能打赢这场官司呢?”他说:“我准备8年到12年吧。”然后他说,“重庆大轰炸里。受害的、倾家荡产者不下五六十万人,活到现在的也很多,我们的人太少了。”

(感谢重庆陪都文化研究中心王康先生、《国民政府重庆陪都史》作者牟之先教授、重庆三峡博物馆副研究员杨筱女士、重庆大轰炸受害者民间对日索赔团高原团长提供大量资料)